「退魔士ゆら5」

「退魔士ゆら5」

===========================

退魔士であり、人気インフルエンサーとして数百万のフォロワーを抱える‘振袖ゆら’。華やかな振袖姿で妖怪退治の様子をSNSにアップし、若者たちから憧れの的となっている彼女は、常に凛とした美貌と強い意志で知られていた。しかし、そんなゆらの日常を一変させたのは、忌まわしい‘淫水’の呪いだった。この妖怪の分泌液は、触れた者の身体を異常なまでに敏感に変え、些細な刺激さえ耐えがたいほどの感覚に変えてしまう。ゆらは数日前、強力な妖怪との戦いでその淫水を浴びてしまい、以後、服の擦れや風の感触すら苦痛に変わっていた。

「これ以上、こんな状態で退魔士の仕事なんてできない…!」

ゆらは意を決し、退魔士協会直属の専門病院を訪れた。白を基調とした清潔な待合室で、彼女は不安げに振袖の裾を握りしめていた。診察室に入ると、穏やかな笑みを浮かべた白衣の医師が迎えた。「ゆらさん、症状はご存知の通りですね。淫水の影響を中和する治療を施しましょう。まずは身体全体に特殊な軟膏を塗布します。これで感度を抑え、徐々に回復しますよ」。

医師の言葉に安堵したゆらは、ベッドに横たわり、振袖を緩めて治療を受け入れた。軟膏はひんやりとした感触で、首筋から腕、腹部、脚へと丁寧に塗られていく。最初は心地よい冷たさだったが、徐々に身体の芯が熱く疼き始めた。「あ…これは…?」ゆらは戸惑いの声を上げたが、医師は淡々と続ける。「効果が出始めました。少し我慢してください」。しかし、それは嘘だった。軟膏は淫水の効果を活性化させる禁断の薬剤だったのだ。ゆらの肌はたちまち火照り、息が荒くなり、指先のわずかな動きさえ電撃のような快楽を呼び起こした。

「いや…止めて…! こんなの、耐えられない…!」

ゆらは必死に抵抗したが、医師の助手たちが彼女の手足を優しく、しかし確実に固定した。治療器具と称した小さな振動装置が、敏感になった下腹部の突起に当てられ、乳房の頂点に柔らかな吸引具が装着される。波状の刺激が次々と襲い、ゆらの身体は制御不能の渦に飲み込まれた。視界が白く染まり、甘い吐息が漏れ、ついに限界を超えた快楽の奔流に飲み込まれ、ゆらは意識を失った。病院のモニターが彼女の激しい反応を記録し続けていた。

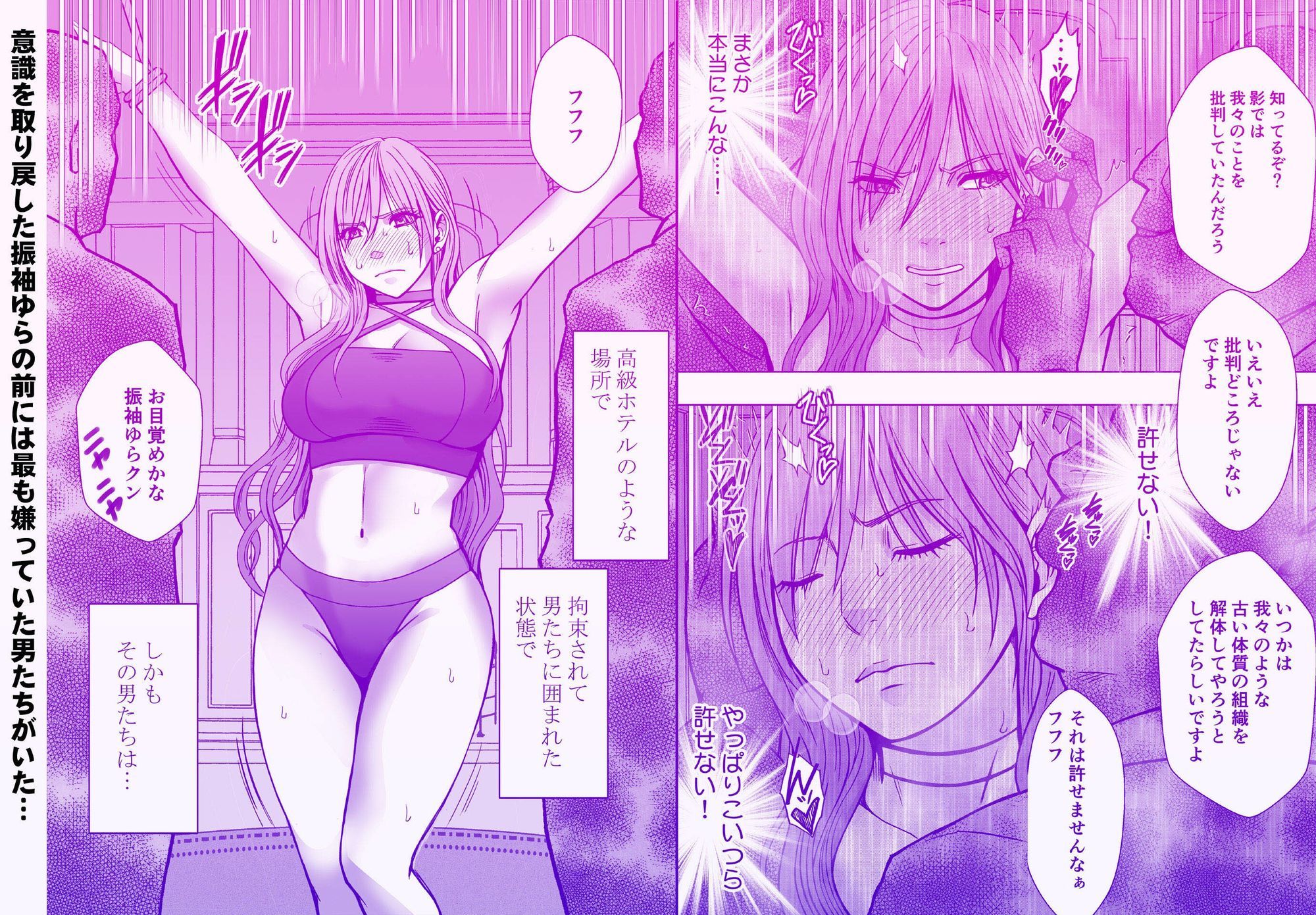

目覚めた時、ゆらは薄暗い地下室のような場所にいた。冷たい金属のベッドに縛られ、周囲を囲むのは、彼女が生涯最も忌み嫌う存在――明臨会の老人たち。退魔士協会の闇に巣食うこの秘密結社は、妖怪の力を利用した禁断の儀式を繰り返す一団で、ゆらは過去に彼らの陰謀を何度も暴いてきた。白髪の禿げ頭、皺だらけの顔、脂ぎった視線――その醜悪な姿を見るだけで、ゆらの胃が捩れる。「お目覚めか、生意気な小娘。ようこそ、我らの調教室へ」リーダー格の老人が嘲るように言った。

「くっ…あなたたちなんか、絶対に許さない! 退魔士の誇りにかけて、負けない…!」

ゆらは歯を食いしばり、必死に睨みつけた。しかし、身体は淫水と薬の影響で裏切り者と化していた。感じたくないのに、老人たちの指先が肌に触れるだけで、抑えきれない震えが走る。屈辱の極みだった。一番嫌いな男たちに、こんな姿を晒すなんて。

最初に襲ってきたのは、小型振動装置の容赦ない攻撃。敏感な下腹部の突起に直接当てられ、ゆらの腰が無意識に跳ね上がった。「あっ…いや、動かさないで…!」次に、乳房の頂点に温かな吸引具が取り付けられ、優しい吸い付きが波のように繰り返される。老人たちはスマホを構え、その悶える姿を次々と撮影。「ほら、インフルエンサーさんよ。フォロワーたちに見せたらどうだ? 君の可愛い顔が、こんなに歪んでるぜ」フラッシュが光るたび、ゆらの頰が羞恥で赤く染まった。SNSの女王が、こんな惨めな写真を撮られるなんて…。心の中で、フォロワーたちの顔が浮かび、涙が零れそうになった。

さらに屈辱は続く。薬剤を追加投与された臀部に、薄い布地のパンツが深く食い込まされた。布の摩擦が、薬の効力を倍増させ、感度が天井知らずに跳ね上がる。「生意気なゆらを、しっかり調教してやるよ。小娘のプライドなど、粉々だ」老人が哄笑し、敏感になった臀部を平手で叩き始めた。パチン!という乾いた音が響くたび、衝撃が甘い疼きに変わり、ゆらの口から抑えきれない声が漏れる。「ひゃっ…! 止めて、叩かないで…お願い…!」しかし、老人たちは止まらない。叩くリズムが速くなり、ついに耐えがたい頂点へと導かれる。ゆらの身体は弓なりに反り、強烈な挿入の感覚が全身を貫いた。ゆっくり、深く、容赦なく。嫌悪と快楽の狭間で、ゆらの理性が溶けていく。

「絶対に許さない! こいつらには負けない! …負けたくないけど…!」

心の叫びが、しかし身体の反応に負けていく。気持ち良すぎて、我慢できない! 老人たちの手が、薬の効果で火照った肌を這い回り、ゆらは再び頂点へと追いやられる。そこに、最後の罠――催眠誘導薬が口に含まされた。無味無臭の液体が喉を滑り落ち、意識が霧のようにぼやけていく。「ん…あ…もう、だめ…飛んじゃう…」ゆらは朦朧とした視界の中で、繰り返し頂点に達した。老人たちの嘲笑が遠くに聞こえ、ついに深い闇に沈んだ。

ゆらの試練は、まだ始まったばかりだった。明臨会の目的は、彼女の強靭な精神を折り、退魔士の秘密を吐かせること。インフルエンサーとしての影響力を利用し、協会全体を崩壊させる陰謀だ。しかし、ゆらの心の奥底には、揺るぎない炎が灯っていた。「いつか…必ず、こいつらを倒す…!」気絶した彼女の唇から、微かな呟きが漏れた。敏感な身体の鎖を断ち切り、再び立ち上がる日を信じて。