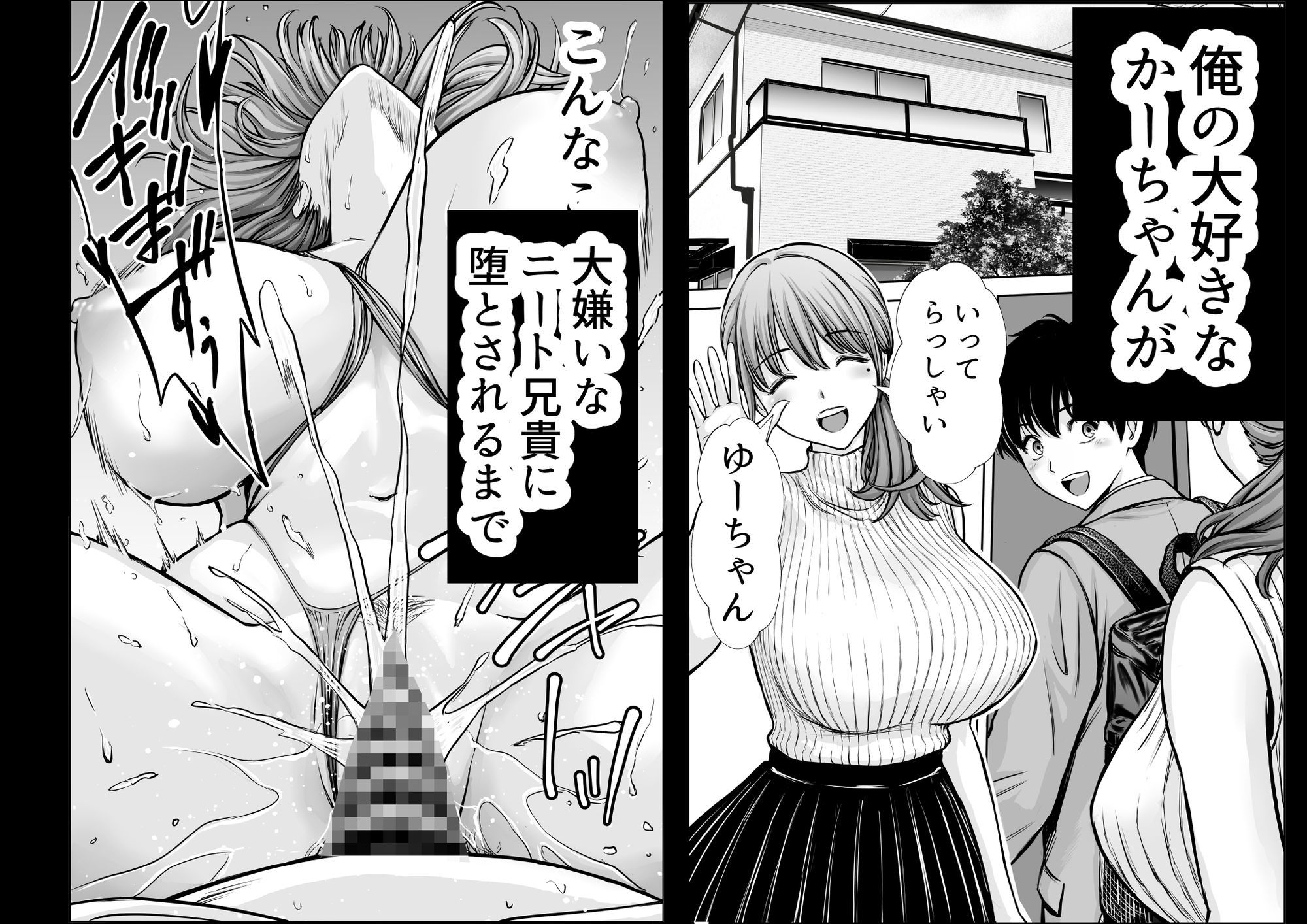

『僕のかーちゃんがひきこもりニートデブ兄貴の性処理オナホになっていた話2』

『僕のかーちゃんがひきこもりニートデブ兄貴の性処理オナホになっていた話2』

======================

あれから半年くらい経ったんだっけ。

俺があの現場を目撃してしまってから、毎日が地獄みたいだった。最初は信じられなくて、吐き気がして、夜も眠れなかった。でも、時間が経つにつれて、変な諦めみたいなものが湧いてきて……いや、諦めじゃなくて、慣れなのかな。家族ってこんなもんか、って自分に言い聞かせてた。

かーさんは相変わらず優しかった。朝起きたら「おはよう、今日も頑張ってね」って笑顔で送り出してくれるし、夜帰ってきたら「おかえり、疲れたでしょ」って頭撫でてくれる。あの優しい笑顔は変わらない。俺のこと、本当に大好きなんだって伝わってくる。でも、その手が、俺の知らないところで別の男……いや、考えないようにしてた。

兄貴は相変わらず部屋に閉じこもってる。三十路超えて無職で、部屋はゴミとエロ本と食べ残しで埋まってるような奴。あんなのに、かーさんが……。

ある日、俺が大学から早く帰ってきたときだった。

玄関開けたら、妙に静かだった。いつもならかーさんが台所にいて、なんか作ってる音がするのに。靴を脱いでリビング通ったら、兄貴の部屋のドアが少し開いてて……中から、くぐもった声が聞こえた。

「……お、お願い……もう、ダメ……」

かーさんの声だった。震えてて、掠れてて、でもどこか甘ったるい。あの優しい声が、こんな風に聞こえるなんて。

俺は息を殺して、ドアの隙間から覗いた。

兄貴はベッドにどっかり座ってて、汗だくの腹がはみ出してる。ズボンは膝まで下ろしてて、その前にかーさんが跪いてた。いつものエプロン姿のまま、髪を後ろに束ねて……でも、顔が真っ赤で、目が潤んでて、口元が少し開いてる。

兄貴が太い指でかーさんの頭を掴んで、ゆっくり動かしてる。かーさんは抵抗するでもなく、ただ従順に、兄貴の言う通りに……。

「ほら、もっと奥まで……そう、そうだよ。お前は俺のオナホなんだから、ちゃんと使えよ」

兄貴の声は低くて汚くて、でもどこか満足そうだった。

かーさんは小さく「んっ……」って漏らして、涙を浮かべながらも、懸命に動いてる。時々、息が詰まったみたいに「ごほっ……」って咳き込むけど、兄貴は笑って「可愛いなあ」なんて言う。

俺はそこで凍りついた。足が動かない。声も出ない。ただ、目の前の現実を、頭が拒否しながらも見てるしかなかった。

そのあと、兄貴はかーさんをベッドに押し倒した。かーさんは「だめ、今日は……」って弱々しく抵抗したけど、兄貴は「うるせえよ、俺の好きにさせてくれ」って、力任せに足を開かせる。

かーさんは最後まで「ごめんね……ごめんね……」って繰り返してた。でも、体は正直で、兄貴が入った瞬間、びくんって震えて、声を殺して泣きながら腰を揺らしてた。

俺はもう、見ていられなくなって、自分の部屋に逃げ込んだ。ドア閉めて、ベッドに突っ伏して、耳塞いでも、壁越しに聞こえてくるかーさんの喘ぎと、兄貴の荒い息遣いと、ベッドの軋む音が……。

それからというもの、俺は毎日その光景を脳裏に焼き付けて生きてる。

かーさんは俺の前では相変わらず優しい母親で、兄貴の前では……従順な玩具。俺が大学行ってる間、兄貴が「かーさん、来いよ」って呼べば、かーさんは何も言わずに兄貴の部屋に行く。帰ってきたとき、かーさんは少し疲れた顔で「おかえり」って笑うけど、首筋に赤い跡がついてたり、唇が腫れてたりする。

俺はもう、怒る気力すらなくなってた。ただ、虚しくて、寂しくて、時々かーさんが俺を抱きしめてくれるとき、すごく複雑な気持ちになる。

この前なんか、夜中にトイレに起きたら、リビングでかーさんが一人で泣いてた。俺のこと気づかなくて、小さな声で「……ごめんね、ほんとにごめんね……」って呟いてた。

俺は声かけられなかった。ただ、そっと自分の部屋に戻った。

かーさんは俺のことが大好きだって、俺は知ってる。でも、それ以上に、兄貴の言いなりになってる自分を止められない自分も、かーさんは嫌いになってるんだろうな。

俺は……どうしたらいいのか、わからない。

ただ、毎朝かーさんが「おはよう」って笑ってくれるたび、心が締め付けられる。

この家は、もう壊れてるのかもしれない。

でも、俺はまだ、かーさんのことが大好きだ。

だから、余計に、苦しいんだ。